В отличие от кейнсианской модели, ориентированной на управление экономическими рычагами, стимулирующими предпринимательство, модель командно-административного управления базируется на распорядительно-приказных механизмах, методах внеэкономического принуждения.

Характерными чертами системы выступают:

-

прямое управление предприятиями из центра;

-

полный контроль государства за производством и распределением;

-

управление с помощью административно-приказных методов.

Элементами, связующими систему, являются структуры, осуществляющие руководство из единого народнохозяйственного центра.

Распорядительно-приказной механизм управления возможен в странах с разным социальным устройством. Он может сочетаться с общественной собственностью на основные средства производства — как это имело место в России, или частной — как это имело место в Германии (фашизм).

Приказное управление оправдано при чрезвычайных обстоятельствах, вызванных войной, хозяйственной разрухой, голодом. В этих условиях оно способно быстро сосредоточить материальные и людские ресурсы на решающих участках, успешно решать актуальные народнохозяйственные задачи. В экстремальных условиях данный тип может оказаться единственно возможным и по-своему эффективным.

Впервые командное управление экономикой было введено в Германии в 1916 г. Тяжелое военное и хозяйственное положение заставило государство взять на себя контроль за производством, распределением дефицитных сырьевых и энергетических ресурсов, а также непосредственно распределять продовольствие. Центральная власть стала регулировать и трудовые отношения на предприятиях. Был введен закон о трудовой повинности граждан с 16 до 60 лет, установлен военный режим на производстве, введен 12-часовой рабочий день.

В нашей стране административное управление хозяйством связано с началом Гражданской войны и иностранной военной интервенцией. Нужды обороны потребовали централизации управления национальной экономикой. Была введена продразверстка, всеобщая трудовая повинность. Предприятия были лишены всякой самостоятельности. Система чрезвычайных обстоятельств была дополнена характерной для постреволюционной экономики общественной собственностью, требующей специфических механизмов управления.

Централизованно управляемая система просуществовала в стране около 70 лет.

Экономической основой командно-административной системы управления (КАСУ) явилось централизованное планирование.

Централизованный план в условиях монополизма государственной собственности являлся обязательной директивой, необходимой для выполнения, доводимой до регионов, отраслей, отдельных производств, включая сельское хозяйство.

Согласно плану производственным единицам выделялись ресурсы — производственные фонды, определяющие производственные возможности предприятий. Помимо того, административный центр определял фонд заработной платы, а также номенклатуру выпускаемой продукции, «диктовал» цены рынку и пр.

Таким образом, производственные и рыночные условия были объединены в единый «блок» механизмами безальтернативного плана.

В противовес, фактором эффективного предпринимательства считается конкурентная рыночная система, предполагающая ориентацию и поощряющая наиболее передовые, использующие научно-технические достижения, хозяйства.

Традиционно выделяется ряд факторов, представляющих «негативы» плановой и «позитивы» рыночной системы.

Прежде всего — это используемые факторы производства. В рыночной экономике факторы производства «шлифуются» и «отбираются» механизмом конкурентного рынка. Факторные доходы — способствуют эффективному распределению ресурсов.

Монополизированная экономика исключает альтернативность факторов производства: они распределяются, фондируются государственной монополией на безальтернативной основе. Факторные доходы также не допускают альтернативного выбора. В частности, заработная плата не является рычагом эффективного распределения труда. Единые механизмы и уровни заработной платы практически исключают возможность выбора, что подрывает свободную предприимчивость работников и их материальную заинтересованность в результатах труда.

Единая процентная ставка не является средством эффективного распределения инвестиций. В условиях централизованной инвестиционной политики она выполняет вспомогательную роль.

Такой важнейший ресурс, как земля, практически используется бесплатно, что исключает стимулы рачительного хозяйствования.

Отсутствие рынков труда, капитала, земли, как и других рынков, не способствует эффективному производству.

Недопустимость конкуренции создает предпосылки для производства немодной, порой некачественной, не пользующейся спросом продукции, лишает потребителей возможности выбора, реализации потребительских предпочтений.

Неконкурентная система допускает существование как прибыльных, так и убыточных производств. При этом прибыльные значительную часть выручки перечисляют в государственный бюджет, а убыточные — дотируются, в том числе за счет средств, перечисляемых в централизованный фонд прибыльными структурами. Характеризуемый механизм не создает оснований для реального хозяйственного расчета, т. е. деятельности, ориентированной на рачительное хозяйствование, самоокупаемость, заинтересованность, прибыльность.

Финансово-кредитный механизм, финансовая и денежная политика в такой системе всецело определяются центром.

Заимствования, выдаваемые кредитными структурами, имеют выборочный и субъективный характер. Возможность последующего списания задолженности фактически исключает заинтересованность и ответственность за их использование.

Повсеместная ориентация на централизованные механизмы ставит предпринимательские структуры в рамки специфической системы бюджетных ограничений, препятствующей ответственному хозяйствованию.

Я. Корнаи выделяет следующие формы бюджетных ограничений:

-

директивные цены;

-

жесткую систему налогообложения;

-

отсутствие безвозмездной государственной помощи;

-

отсутствие возможности получения кредита;

5) невозможность внешних финансовых вложений1.

По мнению автора, в рыночной экономике существует представленная жесткая система бюджетных ограничений, стимулирующая эффективное хозяйствование, материальную заинтересованность и материальную ответственность за использование денежных средств. Вместе с тем командно-административная экономика ориентируется на мягкую систему бюджетных ограничений, для которых характерно:

-

налоговые льготы; отсрочка от уплаты налогов; безвозмездная финансовая помощь в форме дотаций, субсидий и т. д.;

-

выдача кредитов и при отсутствии гарантий;

-

заимствования не всегда имеют обоснованное целевое назначение, могут использоваться для погашения задолженности и т. д.

Характерной чертой КАСУ является товарный дефицит, обусловленный «жесткостью системы», невозможностью в рамках централизованного плана мобильно реагировать на изменяющийся потребительский спрос, индивидуализированные предпочтения. Недостаток продукции при растущем спросе трансформируется в ажиотажный спрос на товары.

Вместе с тем огосударствленная на базе общественной собственности экономика, по сути своей ориентированная на общенациональные и общенародные интересы, в случае необходимости может «собрать» силы национальной экономики «в один кулак», имеет развитую и достаточно сильную социальную систему, что, безусловно, является ее позитивом.

1 См.: Корнай Я. Дефицит. М., 1990. С. 49.

Итак, возникает вопрос: командно-административная система управления — эффективная или неэффективная экономическая система? Представляется, что ответ на этот непростой вопрос не может быть однозначным.

Командно-административная система управления является позитивной формой хозяйства, пригодной для особых, чрезвычайных исторических условий, когда жизнь страны или ее граждан находится под серьезной угрозой. При этом с помощью директивных методов система может сконцентрировать значительные денежные и иные ресурсы для решения важнейших задач переживаемого периода. По мере «исчерпания» чрезвычайных обстоятельств командное управление экономикой становится ненужным и неэффективным.

Исходя из отмеченного, говорить об эффективности или неэффективности КАСУ можно лишь применительно к конкретным странам, конкретной экономике, нуждающейся в столь специфичных механизмах управления, а не вообще о системе, которая весьма специфична, не имеет расширительных характеристик и применима в конкретных, как правило, чрезвычайных условиях, в конкретных странах.

Вместе с тем, как и всякая экономическая система, командно-административная система управления в соответствующих условиях способна изменяться. При этом в соответствии с поставленной целью, задачами, особенностями экономического развития комплекс механизмов централизованного управления может оказаться достаточно эффективным, обеспечивающим возможность ее длительного поступательного развития.

Что касается нашей страны, представляется, что специфические условия Гражданской войны, иностранной интервенции и последующего развития обусловили целесообразность ее использования.

Внутренняя ориентация системы на народнохозяйственные интересы позволила решить ряд важных проблем развития национальной экономики: противостоять в войне и иностранной интервенции, осуществить индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства и т. д. К 40-м гг. страна начала концентрировать усилия на мирном фронте. Однако Вторая мировая война прервала созидательный процесс. Противостояние во Второй мировой войне и послевоенный восстановительный период также потребовали значительной концентрации денежных средств и усилий государства.

Таким образом, с учетом специфических особенностей развития страны в течение достаточно продолжительного времени командно-административная система управления в нашей стране являлась достаточно правомерной и эффективной.

В мирное время представленная безальтернативная конструкция КАСУ интегрировала со значительным числом научно-исследовательских структур, занимающихся исследованием актуальных проблем национальной экономики. Это и проблемы межотраслевого баланса, оптимального использования ресурсов, высокоэффективные разработки в области военных технологий, производства средств вооружения и средств производства и т. д. Достаточно эффективно решались социальные проблемы. Мощный рычаг КАСУ — контроль над мерой труда и мерой потребления базировался, с одной стороны, на определяемых на научной основе рациональных нормах трудозатрат и вознаграждения, с другой — на научно обоснованной системе ценообразования. При этом жесткий контроль над ценами не допускал «перекосов», произвольной трансформации уровней меры труда и меры потребления. Системы образования, медицинского обслуживания на достигнутом уровне были доступны для всего населения. Не было бродяг, люмпенов. Общественные фонды потребления выполняли важную социальную задачу — пополнения доходов низкооплачиваемых слоев населения. Получаемые доходы практически повсеместно обеспечивали возможность воспроизводства рабочей силы нормального качества.

На научную основу были поставлены проблемы уровня, а потом и качества жизни.

Можно назвать еще целый ряд важных позитивов социализированной советской экономики.

Развитая система экономических и социальных институтов весьма существенно корректировала основополагающие механизмы КАСУ, во многом трансформируя их в позитивы.

Важнейшая посылка оппонентов об отсутствии конкуренции в механизме экономической системы абстрактно теоретически справедлива. Действительно, скоординированная экономическая система нивелировала потребность в конкуренции, допуская лишь в известной мере ее трансформацию в механизмы соцсоревнования. Вместе с тем на бесконкурентной основе в плановом порядке исследовательские центры весьма успешно разрабатывали соответствующую уровню технического прогресса продукцию военной, космической и ряда других отраслей экономики.

Таким образом, в условиях трансформируемой экономики командно-административная система управления в Советском Союзе достаточно успешно решала сложные экономические и социальные проблемы.

. Вместе с тем к середине 60-х гг. восстановительно-созидательные задачи специфического механизма командно-административного управления экономикой в значительной мере оказались исчерпаны. Для динамично развивающейся экономики потребовались новые механизмы. Попытки реформирования экономики предпринимались Н. С. Хрущевым, А. Н. Косыгиным. Они отражали позитивную тенденцию «отхода» от командных методов управления, знаменовали, по сути дела, трансформацию КАСУ, все более ориентирующуюся на научно разработанные параметры и механизмы, в плановую экономическую систему (ПЭС), способную к интеграции с экономическими механизмами.

Такой ориентир был вполне правомерен, поскольку командно-административная, как и рыночная экономика, достаточно динамична. В условиях чрезвычайных обстоятельств, войн и т. д. она в большей мере «тяготеет» к командным механизмам, в условиях мирного времени, решения созидательных задач — к экономическим механизмам. При этом централизованно управляемая система может весьма успешно интегрировать с этими механизмами.

Однако реалии советской экономики — неизменность общественной собственности, недооценка важности и малоподвижность системы в отношении производства предметов потребления обусловили неуспех реформ.

Результатом последовательно проводимой социализированной политики, направленной на рост денежных и других доходов населения при неизменности и даже снижении цен, явилось накопление значительных денежных средств на руках и сберегательных книжках большинства населения, которые не на что было израсходовать. В условиях товарного дефицита указанное обстоятельство привело к повсеместной и стремительной трансформации потребительского спроса в ажиотажный спрос на товары потребительского назначения.

Продолжающаяся при этом ориентация экономики на производство средств производства, военной продукции и других отраслей производственной сферы со временем приходила все в большее противоречие с динамичными потребностями населения в товарах потребительского назначения. Централизованно управляемая экономика, по природе своей ориентированная на решение общих, социальных, национальных проблем, не создала механизмов и не смогла решить проблем, ориентированных на потребителя.

В 90-е гг. достаточно очевидной становится необходимость коренного реформирования экономики в направлении развития рыночных отношений, по опыту Запада прежде всего ориентированных на производство продукции потребительского назначения. В отличие от предшествующих преобразований, их развитие потребовало не только формирования новых механизмов хозяйствования, но и реформирования отношений собственности.

Таким образом, по мере решения проблем чрезвычайного периода, с учетом общественной динамики закономерной становится трансформация экономической системы на новые механизмы, соответствующие позитивному развитию экономики в новых экономических условиях.

Преобразовательные процессы в нашей стране, ориентированные на проблему потребительских предпочтений, официально были представлены как «переход к рынку»:

Вполне понятно, что значительность и фундаментальность преобразований, связанных с переходом к рынку, необходимостью формирования новых экономических структур и механизмов, требует продуманности и обоснованности, исключает их неоправданную стремительность.

Вместе с тем экономические преобразования в нашей стране пошли как раз по представленному сценарию — стремительности и непродуманности преобразований, приведших страну на край катастрофы, в результате возникла необходимость ориентации не только на прогресс, но и вообще выживаемость.

Отсутствие четкой концепции преобразований в условиях плюрализма мнений, лидера, способного осуществить перемены, привели к тому, что пришедшие к власти, поднявшиеся на перестроечной волне реформаторы, осуществили преобразования в основном в интересах бизнеса. Вместе с тем в большинстве своем преобразования привели к антисоциальным результатам.

В настоящее время в связи с трансформационными процессами в российской экономике вновь предпринимаются попытки прогнозирования «будущего» — тенденций и наиболее вероятных механизмов пострыночного развития.

Прогнозируемый вариант — пострыночная плановая, организованная экономика, нивелирующая недостатки рыночного развития.

Не пытаясь оценить правомерность концепции, важно отметить доминирующую сегодня ориентацию на возрастание роли государства и «организованности» экономики. При этом, с одной стороны, развитие высокотехнологичной экономики, информационных систем и пр. позволяет минимизировать или практически исключить производство на неизвестный рынок, что придает экономике организованность, с другой — организованная экономика ориентируется на систему институтов, определенным образом координирующих экономический процесс, обеспечивающих пропорциональность ее развития.

Такая ориентация довольно четко проявляется в западной экономике на протяжении практически всего XX в. С переходом к постиндустрианализму процесс «управляемости» усиливается.

Вместе с тем вопреки имеющемуся опыту и здравому смыслу в начале перехода к рынку в России государство самоустранилось от участия в преобразовательных процессах, считая, что рынок сам все отрегулирует. Практически полный отказ от государственного регулирования привел к развалу реального сектора экономики, социальной катастрофе.

В противовес полагаем, что при продуманности концепции ориентированная на научную основу плановая социалистическая экономика могла интегрировать с рынком достаточно мягко и эффективно. Не разрушая накопленного потенциала, следовало осуществлять переход не к свободной, а регулируемой рыночной экономике, как, например, сделали китайские реформаторы. Россия этот шанс упустила.

Рыночные преобразования оказались трудными и противоречивыми.

Для всех моделей неокейнсианского направления характерна общая зависимость между сбережениями и инвестициями. Неокейнсианство исследовало проблемы динамики эффективного спроса, использование инвестиций, понятие мультипликатора. Дж. Кейнс утверждал, что стихийный механизм рыночного хозяй

ства не обеспечивает равновесия между спросом и предложением, ведет к безработице, неустойчивости экономического развития. Поэтому необходимо государственное регулирование факторов, воздействующих на эффективный спрос, что и обеспечивает устойчивость экономики.

Последователи Кейнса – Рой Харрод (1900-1978, Великобритания), Николас Калдор (1908–1986, Великобритания), Евсей Домар (1914-1997, США), Элвин Хансен (1887-1976, США), Джоан Робинсон (1903-1983, Великобритания) и др. – акцентируют внимание на количественных зависимостях расширенного воспроизводства. По их мнению, главным фактором экономического роста и его темпов является рост инвестиций. С одной стороны, инвестиции способствуют росту совокупного дохода, а с другой – увеличивают производственные мощности. В свою очередь, рост совокупного дохода стимулирует увеличение занятости. Поскольку инвестиции увеличивают производственные мощности, постольку рост совокупного дохода должен быть достаточным, чтобы уравновесить увеличивающиеся производственные возможности общества, не допуская возникновения недогрузки предприятий и безработицы.

Наибольшую известность в зарубежной экономической литературе получила неокейнсианская модель экономического роста, разработанная английским экономистом Р. Харродом и американским – Е. Домаром. Она получила название модель Харрода – Домара.

Данная модель основана на следующих предпосылках.

- 1. Рост совокупного дохода является только функцией накопления капитала. Все остальные факторы: увеличение занятости, степень использования оборудования, улучшения в организации производства, – исключаются. Спрос на капитал при данной капиталоемкости зависит только от темпов роста совокупного дохода. Это позволяет сделать вывод, что модель Харрода – Домара – это однофакторная модель.

- 2. Капиталоемкость не зависит от соотношения цен производственных факторов, а определяется лишь техническими условиями производства.

Модель экономического роста Харрода – Домара исходит из того, что часть совокупного дохода должна сберегаться для последующего восстановления выбывших из строя элементов основных фондов (зданий, оборудования). Вместе с тем для обеспечения экономического роста требуются чистые инвестиции, т.е. прирост объемов капиталов. Далее в модели предполагается, что между чистыми инвестициями и ВВП существует взаимосвязь, которая определяется неким соотношением. Например, создание 1 долл. ВВП требует инвестиций в объеме 3 долл. Таким образом,

создается возможность определить, какой прирост ВВП даст тот или иной объем чистых инвестиций. Это соотношение в экономической теории характеризуется с помощью коэффициента капиталоемкости (k). Предполагая, что норма сбережений составляет фиксированную долю от совокупного дохода, а чистые инвестиции зависят от уровня сбережений, можно построить модель экономического роста в следующем виде.

Сбережения являются фиксированной частью совокупного дохода:

(30.1)

(30.1)

где S – сбережения; s – норма сбережений; Y – совокупный доход.

Инвестиции представляют изменение в объеме капитала:

(30.2)

(30.2)

где I – объем инвестиций; К – объем основного капитала.

Учитывая, что объем основного капитала напрямую связан с совокупным доходом посредством коэффициента капиталоемкости, или коэффициента капитала (k), получим следующие равенства:

(30.3)

(30.3)

Сбережения в экономике должны быть равны совокупным инвестициям:

(30.4)

(30.4)

Используя приведенные выше равенства (30.1)-(30.3), получаем:

Тогда равенство (30.4) можно представить так:  или

или

(30.5)

(30.5)

Далее, разделив обе части равенства (30.5) сначала на Y, а затем на к, получим

(30.6)

(30.6)

Уравнение (30.6) представляет упрощенную форму уравнения из теории экономического роста Харрода – Домара. Оно означает, что темп роста ВВП (ΔY/Y) определяется одновременно нормой сбережений и коэффициентом капитала. Таким образом, темп роста ВВП прямо пропорционально зависит от нормы сбережений. Одновременно рост ВВП находится в обратной зависимости от коэффициента капитала (он будет тем меньше, чем больше k).

Следовательно, чтобы в стране был экономический рост, необходимо, чтобы определенная часть ВВП сберегалась и инвестировалась. Однако реальный темп роста, возможный при данном уровне сбережений и инвестиций, определяется тем увеличением продукта, который дает одна дополнительная единица капиталовложений. Итак, темп экономического роста зависит от величины, обратной коэффициенту капитала, 1/k. Она характеризует объем продукции на единицу затрат капитала или на единицу инвестиций. Умножив норму новых сбережений s = I/Y на показатель эффективности инвестиции 1/k, можем рассчитать темп роста ВВП.

Функциональное назначение модели сводится к определению устойчивого темпа роста совокупного дохода. Различают следующие основные виды темпов роста:

- • естественный рост (определяется темпом роста населения и выражает естественный верхний предел роста совокупного дохода);

- • гарантированный рост (темп роста, ограниченный объемом капитала);

- • фактический рост (рост, варьирующийся в зависимости от наличия капитала и труда).

Важнейшим условием существования постоянного равновесного темпа роста экономической системы является соблюдение равенства темпов роста населения и темпов роста капитала.

Большой вклад в развитие теории экономического роста внесли представители посткейнсианства, в частности Дж. Робинсон, которая относится к английской кембриджской школе. Посткейнсианство исходит из того, что темпы роста ВВП зависят от распределения совокупного дохода, которое, в свою очередь, является функцией накопления капитала. Именно скорость накопления капитала определяет норму прибыли, а следовательно, и долю прибыли в совокупном доходе. Доля же заработной платы определяется как остаточная величина.

Концепция эндогенного роста (новая теория роста) основана на анализе эндогенного роста. В этих моделях технический прогресс является существенной, но не единственной причиной экономического роста в долгосрочном плане.

Новая теория роста обосновывает вывод, что временное или длительное торможение экономического роста в стране ведет к хроническому отставанию от более богатых стран по уровню доходов на душу населения. Представители этой теории акцентируют внимание на том, что существующий перелив капиталов из бедных стран в богатые еще более усугубляет разрыв в доходах между развитыми странами и странами третьего мира. Для преодоления этого противоречия необходимо государственное регулирование процесса распределения ресурсов, расширение производства общественных благ, а также стимулирование частных инвестиций.

Концепция пулевого экономического роста возникла в начале 1970-х гг., когда ряд ученых выступили с теорией неизбежности глобальной катастрофы при сохранении существующих тенденций развития общества. Поэтому единственным выходом является поддержание «нулевого роста».

Сторонники «нулевого роста» утверждают, что технический прогресс и экономический рост приводят к целому ряду отрицательных явлений в современной жизни: загрязнению окружающей среды, промышленному шуму, выбросу отравляющих веществ, ухудшению облика городов и т.д. В связи с этим сторонники «нулевого роста» считают, что экономический рост должен целенаправленно сдерживаться. Признавая, что экономический рост обеспечивает увеличение объема производства, представители «нулевого роста» делают вывод, что экономический рост не всегда может создать высокое качество жизни.

В то же время сторонники экономического роста утверждают, что он сам по себе смягчает противоречия между неограниченными потребностями и редкими ресурсами, так как в условиях экономического роста имеется возможность поддерживать инфраструктуру на данном уровне, осуществлять программы помощи престарелым, больным и бедным, совершенствовать систему образования и повышать личные доходы. Что касается окружающей среды, то сторонники экономического роста считают, что ее загрязнение является не следствием экономического роста, а результатом неправильного ценообразования, искаженного экстерналиями (внешними эффектами). Для решения этой проблемы необходимо как введение законодательных ограничений или особых налогов, так и формирование рынка прав на загрязнение.

Т.А. Фролова

Экономическая теория: конспект лекций

Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009.

Кейнсианская модель равновесия

Исходные позиции модели Кейнса:

1) признание циклического характера развития экономики, возможности и неизбежности моментов перепроизводства;

2) рыночная экономика не обладает внутренними механизмами саморегуляции, поэтому необходимо вмешательство государства (бюджетно-налоговая политика);

3) отрицание автоматизма в регулирующем взаимодействии цен и зарплаты;

4) уровень сбережений мало зависит от процентной ставки;

5) центральным звеном является проведение политики эффективного спроса.

Экономика Кейнса зиждется на 4-х основных гипотезах:

1. Экономика неопределенности. Состояние экономики зависит от того, как индивиды оценивают обстановку, и от их взглядов на будущее.

2. Экономика спроса. Спрос определяет поведение производителей. Он назвал спрос, адресованный производителям, фактическим (эффективным).

3. Экономика, в которой занятость не соответствует равновесию рынка.

4. Монетарная экономика. Деньги служат не только для осуществления сделок, они являются преимущественной ликвидностью. Процентная ставка определяется на денежном рынке, она зависит от спроса (предпочтения к ликвидности) и от экзогенного предложения денег.

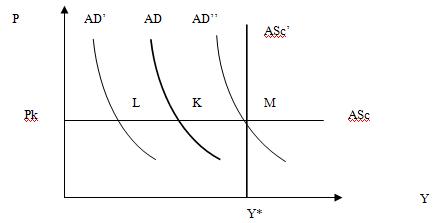

Кривая AS занимает горизонтальное положение, означая наличие свободных ресурсов, что позволяет надеяться на увеличение объема производства. Кейнсианский отрезок кривой AS распространяется от нулевого значения объема производства до объема, достигаемого при обеспечении полной занятости, при которой кривая AS принимает вертикальное положение (рис.5.5).

AD не является стабильным, он подвержен колебаниям, даже если не происходит изменений в предложении денег, т.к. одна из составляющих AD (инвестиции) подвержена воздействию многих переменных.

Рис.5.5. Равновесие на кейнсианском отрезке кривой предложения

Сокращение AD приводит к смещению кривой AD в положение AD’, что означает сокращение занятости и объема национального производства при сохраняющемся уровне цен Рк. Это положение может продлиться долго.

Поэтому с целью выхода экономики из состояния депрессии Кейнс предложил расширить государственные расходы как инвестиционного характера, так и в форме закупок и стимулирования доходов, а также снижение налогов и % ставок (политика экспансии, т.е. расширение AD).

В результате этих мероприятий кривая AD может вернуться в прежнее положение или сместиться до положения AD”, когда достигается полная занятость. Кривая AS горизонтальна (в крайнем случае, при жестких ценах и номинальной зарплате) или имеет положительный наклон (при жесткой номинальной зарплате и относительно подвижных ценах).

Причинами относительной жесткости номинальных величин в краткосрочном периоде служат:

— длительность трудовых договоров и др. контрактов;

— государственное регулирование минимальной зарплаты и действия профсоюзов;

— ступенчатый характер изменения цен и зарплаты;

— монополистические тенденции.

При увеличении спроса фирмы в течение некоторого времени будут нанимать рабочих, наращивать выпуск и удовлетворять спрос при прежнем уровне цен. Поэтому кривая AS будет горизонтальна. Если номинальная зарплата жесткая, а цены относительно гибкие, то их рост, вызванный увеличением AD, приведет к падению реальной зарплаты, труд станет дешевле. Это будет способствовать росту спроса на труд со стороны фирм, выпуск увеличиться. Кривая AS будет иметь положительный наклон.

Свойства макроэкономического равновесия:

1. Инфляция всегда является следствием превышения совокупного спроса над совокупным предложением, так как при отсутствии превышения совокупного спроса нет основания для роста цен. Хотя превышение совокупного спроса может происходить по различным причинам, в том числе и вследствие дефицита госбюджета и денежной экспансии

2. Макроэкономическое равновесие не гарантирует полной занятости.

3. В состоянии макроэкономического равновесия объем импорта может превышать объем экспорта, следовательно, государство накапливает внешний долг. В противоположной ситуации увеличиваются валютные запасы.

4. В условиях макроэкономического равновесия правительство несет расходы по предоставлению общественных товаров и услуг своим гражданам. Если государственные затраты превышают поступление от налогов, дефицит финансируется или за счет внешних займов, или за счет дополнительной эмиссии денег. Такое положение сказывается на состоянии совокупного спроса и совокупного предложения.

Согласно постулату Кейнса, выведенному из уроков кризиса 1929-1934 гг., «предприниматели производят не столько, сколько захотят, но столько, каков спрос». Если предположить, что спрос будущего года формируется в текущем году, то предприниматели спланируют производство будущего года в соответствии с прогнозируемым спросом. Произведем рефинансирование займа — работаем на результат.

В рассматриваемой модели роль единственной эндогенной переменнойY, изменяющейся во времени, выполняет валовой внутренний продукт (ВВП), т.е. объем производства товаров конечного пользования. ВВП состоит из четырех частей: фонд не производственного потребления C; валовые частные внутренние инвестиции I; государственные расходы на закупку товаров и услуг G; чистый экспорт E. В модели экономика считается закрытой, поэтому чистый экспорт равен нулю, а государственные расходы распределяются на потребление и накопление, поэтому принимается:

Y = C + I

В модели предполагается, что спрос на инвестиционные товары постоянен, а спрос на потребительские товары в будущем году есть линейная функция ВВП текущего года:

СDt+1 = C + cYt

Где c- нижняя граница фонда непроизводственного потребления;

<c< 1 — предельная склонность к потреблению.

Динамическая модель Кейнса возникает, если приравнять планируемый выпуск товаров конечного пользования прогнозируемому спросу на них:

YT+1=C+ cYt + I. (1.1)

Эта модель может применяться только для анализа и краткосрочного прогнозирования поведения экономики. Она непригодна для долгосрочного прогнозирования, поскольку не отражает воспроизведенный процесс, в частности, в ней не учтено выбытие фондов в связи с их физическим и моральным износом.

С математической точки зрения модель (1.1) является линейным конечно-разностным уравнения первого порядка. Между разностными и дифференциальными уравнениями прямая аналогия, хотя есть и определенные различия. Поэтому в приложении 2 приведены только сведенья о линейных дифференциальных уравнениях, которые аналогичны и для разностных уравнений.

В частности, общее решение неоднородного уравнения есть сумма общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения (1.1).

Решение однородного уравнения

Yt+1 — cYt=0

Будем искать в виде Yt = λt, поэтому

λt+1 — cλt=0

и для определения λ получаем характеристическое уравнение

λ — c = 0, λ = c

поэтому общее решение однородного уравнения

Yt = Act

Где A — постоянная.

Частное решение неоднородного уравнения (2.1.1) равно (проверяется непосредственной подстановкой в уравнение):

YE =![]()

![]()

Поэтому общее решение неоднородного уравнения таково;

Yt = YE + Act, t = 0, 1, 2, …

ПостояннуюAопределяем с помощью начального значения Y0;

Y0 = YE + A

Откуда

A = Y0 — YE

Поэтому окончательно получаем конкретное решение уравнения (2.1.1):

Yt = YE + (Y0 — YE) ct, (1.2)

при этом ![]() = YE, так как 0 <c<1,т. Е. YE- установившееся значение ВВП.

= YE, так как 0 <c<1,т. Е. YE- установившееся значение ВВП.

В одной из задач к настоящей главе предлагается выяснить как поведет себя экономика, находящаяся в установившемся состоянии, при инвестициях I, если ежегодные инвестиции увеличатся на I.

Нелинейная динамическая модель

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Ленкова Т.В. 1 Макаева К.И. 1 Безрукова О.Г. 1 Джахнаева Е.Н. 1 Баршева Д.Б. 1 Очирова В.В. 1 Очиров К.Б. 1 1 ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» Статья посвящена рассмотрению моделей экономического роста в российских условиях. Проанализированы основные существующие модели экономического роста, как они адаптированы для сегодняшней российской экономики. Изучению подверглись последние труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, занятых в исследовании данной проблемы. Тем не менее трудно соотнести определенно одну модель к сегодняшней ситуации в России, которая переживает посткризисные моменты не только в экономике, но и в политике. Поэтому стоит только ориентировать несколько моделей для Российской Федерации, которая подвержена западным санкционным проявлениям. Теория экономического роста, возникла в Западных странах, описывала экономические процессы, происходящие в 1920−1950‑х гг. Первоначально данная теория развивалась на «кейнсианских предпосылках»: спрос не равен предложению, а сбережения – инвестициям; важное значение в экономическом росте играет спрос, а точнее спрос капиталовложений; основные технологические показатели не изменяются из-за негибкости стоимости и определяются нейтральным характером НТП. Исследование рассматривает попытку найти выход из проблем разграничения эндогенного и экзогенного типов экономического роста. Исследование подробных аспектов, включает вопросы перехода от одного типа к другим видам макроэкономического исследования, в том случае если данный анализ выполняется относительно определенного государства, ее национальной экономики. В полной мере этот тезис относится и к современной Российской Федерации. 447 KB экономический рост факторы экономического роста типы экономического роста модели экономического роста 1. Гераськин М.И. Дифференциальная модель макроэкономического роста с эндогенной цикличностью // Актуал. проблемы экономики и права. – 2017. – Т. 11; № 3 (43). – С. 43—55. 2. Горюнова Н.Н. Экономический рост как фактор экономического развития// Теория и практика общественного развития. – 2018. – № 7. – С. 183–185. 3. Джигеров З.А. Система факторов экономического роста // Бизнес в законе. – 2017. – №3.- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-faktorov-ekonomicheskogo-rosta (дата обращения: 12.02.2019). 4. Ерохина Е.А. Экономическое развитие и экономический рост: системно-самоорганизационный подход к исследованию // Известия Томского политехнического университета. – 2018. – Т. 312; № 6. – С. 39–41. 5. Игошин А.Н., Черемухин А.Д. Сущность экономического роста, его типы и измерители // Вестник НГИЭИ. – 2015. – №5 (48). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ekonomicheskogo-rosta-ego-tipy-i-izmeriteli (дата обращения: 12.02.2019). 6. Ильичева С.М. К вопросу о понятии и источниках «экономического роста» постиндустриального типа // TERRA ECONOMICUS. – 2018. – № 2 (9). – С. 7–10. 7. Камаев В. Д. Экономическая теория: учебник. – М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 2016. 8. Кисова А.Е., Ромащенко Т.Д. Концептуальная модель гуманизации экономического роста // Социально-экономические явления и процессы. – 2018. – № 5–6 (27–28). – С. 110–115. 9. Коптелов О.И. Ограничения экономического роста // ФЭН-наука. – 2017. – № 6. – С. 29–30. 10. Кормишкин Е.Д., Земскова Е.С. Качество жизни населения как форма выражения экономического роста // Известия высших учебных заведений. – 2017. – № 4 (24). – С. 101–109. 11. Лоскутова М.В. Процесс глобализации как детерминанта экономического роста национального хозяйства // Социально-экономические явления и процессы. – 2018. – № 12 (46). – С. 185–193. 12. Макроэкономика. Учебник, Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / отв. ред. М.Л. Альпидовская, Н.В. Цхададзе. – Ростов на Дону: Феникс, 2017. – 409 с. 13. Маевский В.И. Теория и модель перекрывающихся поколений основного капитала. – М.: Институт экономики РАН, 2015. – 42 c. 14. Маневич В. Долговременные макроэкономические процессы и условия роста российской экономики // Вопросы экономики. – 2017. – № 1. 15. Маськова Н.Г. Прогнозирование экономического роста // Вестник Майкопского государственного университета. – 2017. – № 3. – С. 70–72. 16. Микульский К.И. Россия в поисках модели экономического роста // Общество и экономика. – 2017. – № 3–4. 17. Мицек С.А. Экономический рост, инфляция, инвестиции и доходы в Российской Федерации: эконометрическая модель на основе анализа и прогноза // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т. 17; Вып. 1. – С. 18—29.

Введение

На сегодняшний день существует огромное количество моделей экономического роста, но в данном аспекте проблемы рассмотрим применимые к российской действительности.

Теория экономического роста, возникла в Западных странах, описывала экономические процессы, происходящие в 1920-1950-х гг. Первоначально данная теория развивалась на «кейнсианских предпосылках»: спрос не равен предложению, а сбережения – инвестициям; важное значение в экономическом росте играет спрос, а точнее спрос капиталовложений; основные технологические показатели не изменяются из-за негибкости стоимости и определяются нейтральным характером НТП.

Цель исследования. Рассмотреть существующие модели экономического роста в том числе и для российской экономики.

Материалы и методы исследования

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области изучения трактовок экономического роста.

Результаты исследования и их обсуждение

Первый подход – смена определения понятия «экономический рост» в разрезе времен это самый полный и глубокий. Современные теории экономического роста сложились на основе источников – кейнсианской теории макроэкономического равновесия и неоклассической теории производства, которые уходят корнями в теоретические исследования Ж. Б. Сея И. Г. Тюнена и получившие законченные выражения в трудах Дж. Б. Кларка. Источники обусловили формирование– кейнсианской и неокейнсианской теорий роста, где рассматривались три проблемы:

а) факторы, которые определяют экономический рост;

б) взаимосвязь макроэкономических показателей (потребление, накопление и т. д.), которые обеспечивают стабильный экономический рост;

в) особенность получения стабильного роста (автоматически или с помощью государства) .

Простая кейнсианская модель роста, которая была предложена в 1940-х гг., это модели Е. Домара и Р. Харрода. В основу первой модели положена функция экзогенно заданных инвестиций. В отличие от первой вторая – специальная модель экономического роста Харрода представляет эндогенную функцию инвестиций, которая основана на принципах роста и ожиданиях бизнесменов. Заслуга Харрода в том, что объектом анализа выступают уровни перемен производства во временном промежутке, а не коэффициенты, которые служат объектами подробного исследования «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнса. В практике экономического роста модели объединяются в модель Харрода–Домара, при которой заданные технические условия производства темпа экономического роста предполагают величину предельной предрасположенности к экономии средств, а равновесие существует в среде неполной занятости .

Но практика экономического роста государств третьего мира обнаружила несовершенства кейнсианской теории и доказала, что увеличение инвестиций не всегда обеспечивает ускоренный рост.

С 1950-х гг. вопросами экономического роста начали заниматься ученые неоклассического подхода (Дж. Хикс, Дж. Э. Мид, Р. Солоу, М. Браун и др.) . В отличие от ученых-экономистов кейнсианской теории, отталкивались от того, что спрос равен предложению, и, следовательно, стабильность равновесия экономики обеспечивается свободной конкуренцией и установлением стоимости факторов производства на уровне предельных товаров.

Важным элементом неоклассической теории экономического роста выступает обоснование процесса разделения национального дохода, где любой производственный фактор имеет часть продукции согласно объему и предельной производительности. Динамика частей производства находится под воздействием нейтрального технического прогресса. Данная теория рассматривала механизм системы экономического роста в автоматическом режиме, которая не требует государственного внимания, которая ограничена кредитно-денежной политикой.

Недостатком неоклассической теории служит упрощенный подход анализа спроса и предложения на рынке для определения «правильных» цен на товары, который исключает институциональные и политические факторы определенных государств. Основной упор исследования делался на влияние внешних факторов, которые неоклассики не совсем подробно изучили их влияние на экономический рост.

В 80–90-х гг. прошлого столетия в связи с кризисом межгосударственных различий, в то время как неоклассическая теория уже не давала пояснения данным процессам, появилась «новая теория роста», которая основана на подходе эндогенного роста. Ее отличие от предшествующих состоит в том, что не допускался эффекта масштаба производства в экономике и приоритетом служило влияние внешних условий на рентабельность капвложений. Новая теория выравнивало темп роста при реализации внешнеэкономических связей. Но влияние государства минимально, эффект сводится к качественному распределению ресурсов, разработке инфраструктуры и мотивации частных инвестиций. Недостаток теории состоит в ограниченной применимости, в особенности при межгосударственном сравнении.

Второй подход ориентирован на динамике направленности изучения понятия «экономический рост». А.А. Черняков дает классификацию, которую он разделил на три группы:

– предположение экономического роста идет «сверху» (от государства и макроэкономических процессов);

– рост «снизу», уровень благосостояния любого индивида;

– определения, которые объединяют макро- и микроэкономический подходы , позволяющая анализировать динамику отдельных ученых-экономистов от экономической сущности экономического роста на макро- и микроуровне, а также влияние факторов экономического роста на различных уровнях развития.

Третий подход – рассмотрение понятия «рост», как правило, в экономике и биологии.

Рост в экономике – соотношение экономического показателя в конкретный период времени к его начальному значению, принятый за базис. Измеряется рост в долях или процентах. Ученые заявляют, что экономический рост приводит к увеличению результатов работы определенных организаций, экономических систем; и вероятен при формировании благоприятной среды развития экономики, обладающая большим потенциалом возрастания. Чаще понятие экономического роста употребляется в стратегических планах социально-экономического развития, которые характеризуют показатели динамики Валового Внутреннего Продукта и Валового Национального Продукта.

Четвертый подход. Экономисты определяют оценочные характеристики экономического роста в следующих соотношениях.

Экономический рост – экономическое развитие. В российской экономике эти понятия чаще взаимозаменяют. Традиционный экономический рост проявляется как увеличение населения и богатства – как развитие, которое дает старт к новым отношениям.

Неоклассическое развитие представление нарушил Й. А. Шумпетер, который доказал существенное увеличение ВНП в виде негармоничных скачков и рывков при освоении новейших инвестиционных планов, предполагающее смену процветания и депрессию .

В следующих трудах (50–60-х гг. 20 в.) дальнейшее экономическое развитие оценивалось оптимистично, которое характеризует тремя основными составляющими: накопление, планирование и индустриализация. Но после 1960 годов данный процесс определяли как долгосрочный, который обеспечивает увеличение прибыли в расчете на душу населения. Современная теория развития влияет на экономическую и неэкономическую жизнь, которая включает зависимость экономического развития и процесса достижения целей – производство нового товара или услуги, инновации производства, изучение новых рынков реализации, освоение новых источников сырья или полуфабрикатов, реорганизация.

Современный экономический рост связан с экономическим подъемом в Европе (Англия, Нидерланды, Франция, Германия, Австрия, Венгрию, Италия) в 18-м веке, с распространением институциональных инноваций в мире начиная с 80-х гг. XIX в. в Японии и России.

У ряда современных исследователей также существует научный интерес выявления особенностей показателей экономического роста. Так, по мнению В. Соуза, особый интерес вызывает проблема замедления роста экономики России, которая решается воздействием ключевого фактора, а именно положительного чистого притока капитала как единственного способа обеспечения инвестиционного климата страны. В. Мау изучает вероятность моделирования безынфляционного экономического роста, новые глобальные валюты, криптовалюты, роль ЦБ РФ в обеспечении экономического роста, современные модели государственного регулирования, а также препятствия на пути экономического развития во внеэкономической сфере. В исследовании И. Подопригоры, Ю. Синельниковой выявлены два направления роста экономики, первое из которых основано на вовлечении в производство факторов труда и капитала, второе базируется на росте общей производительности факторов производства .

Инновационная модель И. Абрамовой, Л. Фитуни строится на интенсификации экономической экспансии на рынки расположенных к сотрудничеству с Россией стран, где есть значительный ресурс и перспективы роста, например рынки африканских стран.

В результате фактор удельной доли обновленного основного капитала определяется доминирующим в процессе анализа экономического роста макроэкономической системы.

Исследование Дж. Жао, Дж. Танг анализирует источники экономического роста и характер изменения промышленной структуры в Китае по сравнению с Россией, оценивает взаимное дополнение указанных экономик. Локомотивом роста России, по мнению авторов, являлся сектор услуг, за которым следует первичный сектор, ориентированный на добычу нефти и газа.

Эмпирические механизмы анализа взаимосвязи между инновациями и экономическим ростом для стран БРИКС оцениваются в работе В. Сэсей, У. Жао, Ф. Ванг . Исследование на основе методики динамической оценки панелей учитывает НИС на основе набора исторических данных для оценки основных переменных, то есть темпов поступления в университет для студентов из области науки и техники, государственных расходов на исследования и разработки, высокотехнологичного экспорта и включения контрольных переменных, охватывающих период 2000–2013 гг. Основной вклад исследования Л.А. Гамидуллаевой, М.В. Чернецова, С.М. Васина заключается в понимании ключевой роли внутренних мотивов воспроизводства инноваций в экономической системе в процессе экономического роста страны.

Среди факторов, влияющих на экономический рост, Д. Сафина указывает доверие; в частности, ею представлен анализ уровня доверия к социальным институтам современной России, изучается связь между уровнем доверия и уровнем ВВП на душу населения.

Л. Капустина, О. Фальченко эмпирически доказывают отсутствие тесной связи между экономическим ростом и притоком прямых иностранных инвестиций. Рост валового внутреннего продукта в большей степени зависит от внутренних инвестиций в основные фонды, чем от ПИИ и рабочей силы.

Направление современных эконометрических исследований экономического роста России особенно востребовано и разнообразно. Эконометрические модели анализа текущих тенденций экономического роста и прогноза его динамики на ближайшие годы отражены в исследованиях С.А. Мицека, Е.Б. Мицек . Работа А.В. Полбина посвящена эконометрической оценке влияния изменений условий торговли, в качестве переменной-заменителя для которых используются мировые нефтяные цены, на выпуск, валовое накопление основного капитала и потребление домохозяйств России с помощью векторной модели коррекции ошибок с экзогенными переменными. В статье Т. Перефаниса, A. Дагоумаса разрабатываются эконометрические модели для изучения нефтяной зависимости российской экономики. Строятся две векторные авторегрессии. Модели рассматривают макроэкономические факторы, такие как индекс промышленного производства, безработица, валовой внутренний продукт и государственные расходы, а также нефтяные факторы, такие как цены на нефть и добыча нефти в России. Используются функции импульсного отклика для оценки взаимодействия между переменными. Е. Дерюгина, А. Пономаренко проводят оценку байесовской векторной модели авторегрессии, включающую 16 основных макроэкономических показателей.

В процессе моделирования показано, что динамику основных макроэкономических параметров в России в 2010–2013 гг. невозможно было точно прогнозировать из-за повышенной экономической неопределенности. Результаты, представленные в работе А.С. Поршакова, А.А. Пономаренко, доказывают эффективность спецификации динамических факторных моделей в прогнозировании динамики российского ВВП. М.И. Гераськиным, П.В. Порубовой разработана многофакторная дифференциальная модель экономического роста как модификация неоклассической модели роста Р. Солоу, которая учитывает трудосберегающую и капиталосберегающую формы научно-технического прогресса и кейнсианскую концепцию инвестиций. Исходные статистические данные учитывают динамику реального ВВП, основных фондов и инвестиций в основные фонды, занятость за 1965—2016 гг. в России. За основу предлагаемой модели И.В. Пеньковой, О.М. Джавадовой принята функциональная зависимость Кобба – Дугласа. В рамках построения регрессионной многофакторной модели выявлено, что наиболее значительное влияние на экономику РФ оказывает объем экспорта товаров и услуг, менее значительны для российской экономики изменения параметров накопленных ПИИ и индекса реального эффективного курса рубля к иностранным валютам. Работа С. А Айвазяна и Б. Е. Бродского предусматривает двухэтапную процедуру построения эконометрических зависимостей, в том числе дезагрегированную динамическую модель эволюции основных секторов российской экономики, а также коинтеграционные и регрессионные эконометрические зависимости, как и балансовые соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями. Решение системы полученных уравнений позволяет анализировать краткосрочные и среднесрочные эффекты макроэкономических «шоков».

Сценарный подход экономического роста России реализован в работах С.М. Дробышевского и Г.И. Идрисова с соавт., Ю. Корхонена и А.Н. Лякина. Полученные оценки структурной, внешнеторговой и конъюнктурной компонент темпов роста ВВП в исследовании показывают, что основной вклад в темпы экономического роста в 2018—2020 гг. в России будет обеспечивать сумма компонент делового цикла и случайных шоков.

Показано, что, в то время как текущие дискуссии сосредоточены на проблемах краткосрочного роста и его стимулирования, более важными являются проблемы роста в долгосрочной перспективе. В работе Ю. Корхонена и А.Н. Лякина приведена оценка долгосрочного экономического роста России, которая определяет темпы прироста ВВП менее 2 % годовых, что в первую очередь связано с резким снижением доступности рабочей силы.

Главная задача российской экономической политики, по мнению И. Даровского, В.Г. Холодкова, – улучшение бизнес-климата и развитие конкуренции с целью повышения экономического роста страны.

Обобщить результаты проведенного исследования можно при помощи таблицы.

В статье П. Кадочникова, А. Кнобеля анализируются условия и механизмы, благодаря которым внешняя торговля и инвестиции способствуют экономическому росту в России. В документе представлены рекомендации по поддержке экспорта, региональной экономической интеграции и реформе учреждений. Государство в работе Г. Идрисова, В. Мау, А. Божечкова активно участвует в привлечении интеллектуального капитала, создании пространства опережающего технологического регулирования с целью достижения необходимого экономического роста.

Результаты систематизации существующих моделей экономического роста

|

Авторы и название теории |

Основной показатель, оценивающий экономический рост |

Основные факторы экономического роста |

Особенности математической модели |

Комментарии о возможности использования |

|

Н.Д. Кондратьев, A.A. Акаева, В.Г. Клинова, Л. Бернард и др. («длинные волны» Кондратьева) |

Национальный доход первоначально, затем ВВП в постоянных ценах по паритету покупательной стоимости |

Капитал, норма накопления; темп роста занятости; коэффициент амортизации капитала; технологический уровень |

Экономико-математические модели, которые сводятся к нескольким дифференциальным уравнениям относительно основных параметров, например фондоотдачи и эффективности новых технологий. Строятся фазовые портреты, которые оказываются замкнутыми траекториями вокруг равновесной точки типа «центр» |

Стохастическая модель реализует важнейшие индустриальные принципы производства, однако она изучает поведение системы в замкнутой среде, не конкретизирует природу самой системы |

|

Р. Харрод, Е. Домар, П. Самуэльсон, Р. Гудвин и др. (неокейнсианская школа) |

Производственная однофакторная функция ВВП |

Капитал, инвестиции |

Экономико-математические модели, определяемые дифференциальным уравнением, решением которого является трендовый функционал экспоненциального либо гармоническая функция динамики ВВП |

Не отражают взаимовлияния макроэкономических показателей, что снижает их аналитическую ценность и приводит к необходимости разработки многофакторных эконометрических моделей трендов и циклических колебаний |

|

Р. Солоу, М. Феррара, Р. Девеш, С. Бьянка, С. Далгаард, С. Ямарик, Д. Ли, М. И. Гераськин (неоклассические модели экономического роста) |

Двухфакторная производственная функция ВВП |

Техпрогресс, труд и капитал |

Решение дифференциального уравнения в стационарном состоянии |

Нереалистичность предположения взаимозаменяемости факторов |

|

П. Ромер, Р. Лукас и др. (теория эндогенного роста) |

Двухсекторная эндогенная модель экономического роста, учитывающая ВВП |

Фактор накопления персонифицированного человеческого капитала в секторе образования, физического капитала |

Модель характеризуется постоянным экономический ростом в зависимости от субъективных параметров |

Трудности с анализа и оценки основного фактора модели |

Окончание табл.

|

С.Ю. Глазьев, А.Г. Аганбегян и др.(«Столыпинский клуб») |

ВВП |

Совокупность монетарных и налогово-бюджетных мер стимулирования экономического роста |

Описательно-аналитическая модель роста экономики |

Невозможность реализации без конкретных мероприятий экономической политики: необходимость структурных реформ, снижения административного давления на бизнес, построения правового государства и т. д. |

|

А. Кудрин, Е. Горюнов, П. Трунин (Центр стратегических разработок) |

Структурный рост ВВП на основе частной инициативы |

Фискальная, монетарная политика, частные инвестиции на счета в банках |

Описательно-аналитическая модель роста экономики |

Необходимость проведения комплекса мероприятия государственной политики для улучшения бизнес-климата |

|

С.А. Мицек, Е.В. Мицек, А.В. Полбин, Т. Перефанис, A. Дагоумас, Е. Дерягина, А. Пономаренко, М.И. Гераськин, П.В. Порубова, И.В. Пенькова, О. М Джавадова (современные эконометрические модели экономического роста) |

Динамика суммарного ВВП, регионального ВВП |

Множество факторов внутреннего и внешнего порядка, например индекс промышленного производства, безработица, экспорт, государственные расходы, нефтяные факторы, такие как цены на нефть и добыча нефти в России, ПИИ, индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам и т. д. |

Разнообразие эконометрических моделей. Строятся векторные авторегрессии, используются функции импульсного отклика для оценки взаимодействия между переменными |

Сложность поиска и отражения факторов повышенной экономической неопределенности, «шока» |

|

М.С. Орешкин, С.А. Черногорский, К.В. Шевцов, К.А. Гулин, Н.О. Якушев, Е.А. Мазилов, А.Г. Даровский, В.Г. Холодков, П. Кадочников, А. Кнобель, Г. Идрисов, В. Мау, А. Божечков (элементы госуправления экономическим ростом) |

Эффективность экономики как фактор темпа роста ВВП |

Производительность труда, миграционная политика, безработица, продолжительность жизни, налогообложение, экспорт, адресная инвестиционная программа, инновационная программа и система мер по стимулированию и структурным ре формам, включая налоговую реформу, конкуренция цифровой капитал и пр. |

Описательно-анали- тические модели с побуждением проведения госполитики |

Главный источник экономического, социального, технологического рывка находится в сфере не экономической науки, а госуправления |

Отдельным вектором исследования экономического роста в русле политэкономического направления выступают работы В. И. Бархатова, который указал на существующие противоречия экономического роста и определил в качестве основного фактора наличие материальной и производственной основы, а также человеческий капитал. Отдельно выделены институциональные проблемы экономического роста, определяемые недостаточным нормативным оформлением экономических отношений.

Д. Чебан, К. Маммана и Э. Мичетти предложили новую математическую интерпретацию роста населения в виде логистической функции, внедренной в модель Солоу.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ основных направлений научного исследования существенных факторов экономического роста российской экономики, методов аппроксимации, а также особенностей применения экономико-математического аппарата к современным статистическим данным позволяет резюмировать необходимость построения и апробации «новой» модели экономического роста.

Библиографическая ссылка

Ленкова Т.В., Макаева К.И., Безрукова О.Г., Джахнаева Е.Н., Баршева Д.Б., Очирова В.В., Очиров К.Б. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 4-1. – С. 93-100;